고정 헤더 영역

상세 컨텐츠

본문

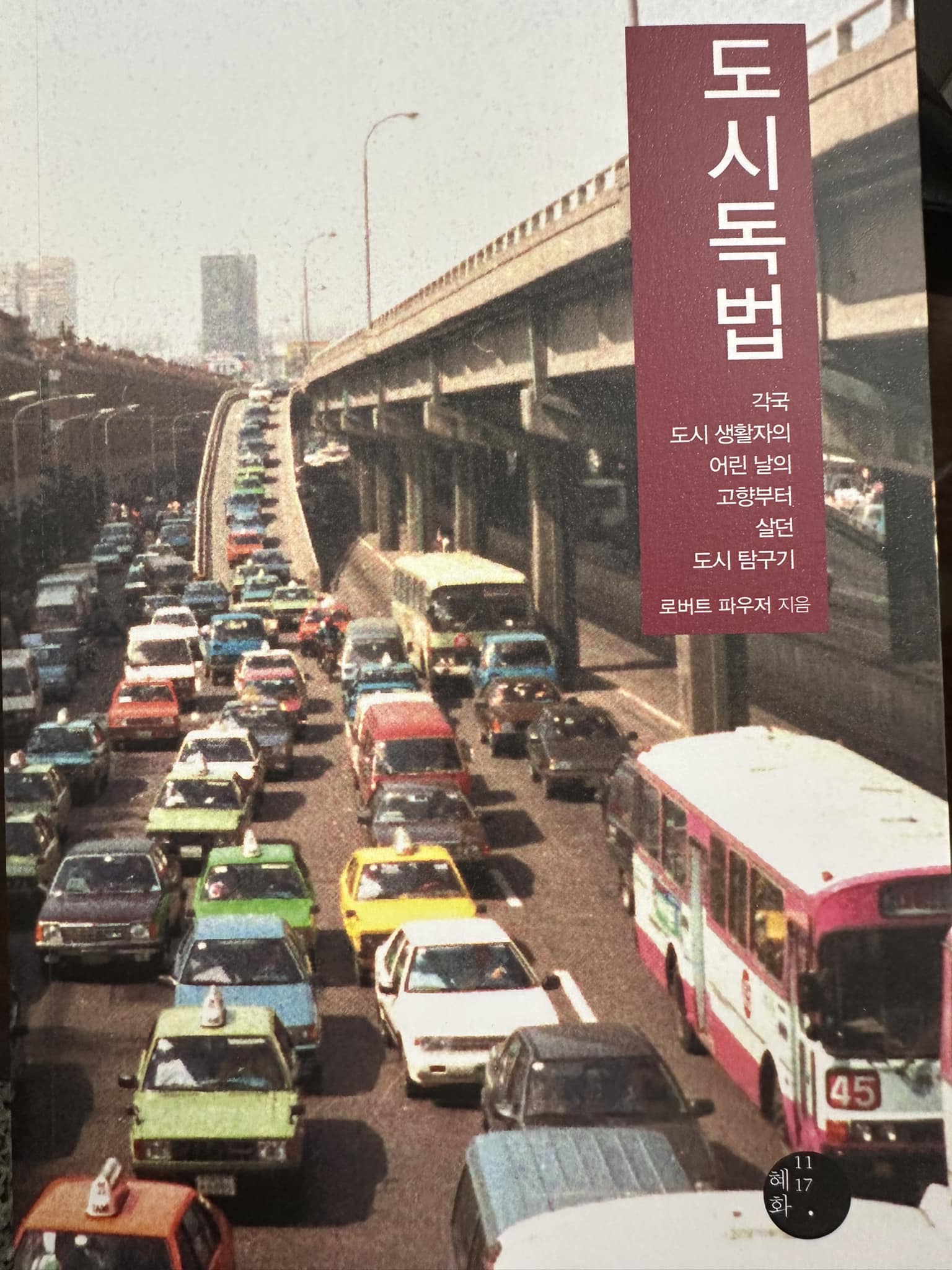

2019년에 같은 출판사에서 출간된 <로버트 파우저의 도시탐구기>의 개정증보판인데 제목이 바뀌었네요.

5년만에 나온 셈인데 그 사이에 코로나19의 시대가 워낙 강렬해서 세계의 도시들에 남긴 흔적이 강렬해서 기존에 다뤘던 도시들에 대해서도 업데이트 한 부분들이 있습니다.

저는 초판을 썼던 50대의 저자와 이제는 60대 초반으로 대학교수라는 커리어를 마치고 좀 더 자유로워진(반쯤 은퇴에 걸친 독립연구자?) 저자가 도시를 바라보는 관점의 변화도 느낄 수 있었습니다.

2019년에 초판을 봤을 때도 느꼈는데요. 사실 강렬한 개성과 지식, 의지를 갖춘 일부 저자들 외에 상당수(아마도 대부분의) 책들은 편집자의 기획에서 출발한 공동작품이라고 할 수 있습니다.

그래서 혜화1117의 이 책처럼 저자 후기의 다음 자리에 출판사 담당 편집자의 편집일지가 실려서 이 책이 어떻게 구상되었고, 논의를 거쳤으며, 책으로 만들어지는 과정에서 어떤 고민과 도움들이 있었는지를 독자들도 알 수 있으면 좋겠다는 생각입니다.

책을 보고서 한옥 건축물을 사랑하고, 서울의 한옥에서 세입자로도 살아보시고 2013년 건축주가 되어 한옥 어락당까지 지어 입주했던 저자가 왜 오래 살지 않고 그 한옥을 팔고 40여년에 가까운 한국에서의 거주를 마치고 다시 미국으로 돌아가게 되었는지에 대한 개인적인 상황 혹은 결단의 이야기가 빠져있다는 점은 아쉬웠습니다.

-----------------------------------------------------

178쪽

그당시 내가 느끼기엔 대전은 매우 편리하게 일상을 살아가는 데 최적화된 곳이었다. 같은 역사를 공유하는 사람들이 과거로부터 현재를 거쳐 미래를 함께 꿈꾼다기보다 하루하루의 현재를 무사하고 편안하게 보내는 모습이 잘 어울리는 도시였다. 그 이전까지 나는 자신이 속한 도시를 역사적 공동체로 인식하기보다 각각의 개인들이 '현재'를 위해 살고 있는 도시에 익숙하지 않았다.

하지만 그 이후 여러 도시에 살면서 나는 수많은 '대전'을 경험했다.

260쪽

한국의 도시 재생은 그동안 여러 지역에서 수차례 시도한 재개발이 무산되면서, 추진을 진행하던 지역이 슬럼가로 전락하자 이곳을 살리는 데에 주로 초점을 맞췄다. 이 과정에서 민간의 요구가 우선인지, 정책의 지향점이 우선인지를 둘러싸고 논란이 끊임없이 이어진다. 이에 비해 일본은 오로지 쇠퇴해가는 상가를 다시 활성화시키는 데에만 관심을 두고, 상업 지구의 매력을 향상시키는 것에 논의를 집중한다. 여기에다 이미 국가 부채가 GDP를 넘어선 지오래되어 예산이 매우 한정적이다. 따라서 정부가 주도하는 대신 지역의 상인과 민간 단체가 중심이 되어 이끌어가는 작은 규모의 활동이 많다.

314쪽

어쩌면 라스베이거스는 새로운 미국의 전형인지도 모른다. 새로 개발되는 단독주택 단지, 자동차에 전적으로 의존하는 삶, 퇴직자와 이민자가 새로운 아메리칸 드림을 꿈꾸며 모여드는 곳. 그렇다면 느슨한 공동체 의식과 역사적 배경이 전무한 이 도시에 모여 사는 다양한 사람들이 서로 존중하며 같이 살아나가는 실험을 시도하고 그것이 성공한다면 이 도시의 행보야말로 어쩌면 미국의 수많은 도시들이 참고할 중요한 사례가 되지 않을까?

346쪽

대구와 전주의경쟁력은 원도심의 보존과 변화에 있다. 제이콥스의 주장을 다시 빌리자면 거리마다 다양한 용도의 특징이 살아 있으며, 걷기 좋은 골목길들이 곳곳에 살아 있다. 단조롭지 않은 건축물들이 여전히 눈에 띈다. 도시의 규모가 아주 크지 않아 중심지와 인접 지역이 멀지 않고, 걷다보면 역사와 현재가 골고루 만나는 매력적인 도시 생활을 즐길 수 있는 요건을 갖추고 있다. 이를테면 여러 공간과 자극이 자발적으로 섞여 있는 '파전형' 도시다.

다만 부족한 것은 인구 밀도다. 만약 전주와 대구가 지금보다 훨씬 더 많은 사람이 모여드는 도시가 된다면, 역설적으로 새롭게 변화를 시도하는 북성로와 서학동 예술마을이 젠트리피케이션을 염려할 정도로 소비력을 갖춘 이들이 모여든다면 이 도시의 풍경은 어떻게 달라질까?

'독서일기 > 도시토목건축' 카테고리의 다른 글

| [배기철, 이도형] 목의 건축(2021) (0) | 2024.07.01 |

|---|---|

| [행복이 가득한 집 편집부] 더 홈(2023) (1) | 2024.07.01 |

| [스기모토 다쓰히코, 고시이 다카시/노경아 역] 역사 속엔 중요한 건축물이 너무도 많아(2023) (0) | 2024.05.17 |

| [박희윤] 도쿄를 바꾼 빌딩들(2024) (1) | 2024.04.20 |

| [나카무라 요시후미/이서연 역] 집을, 짓다(2002) (0) | 2024.03.30 |

댓글 영역