고정 헤더 영역

상세 컨텐츠

본문

이 책을 극찬하신 페친님들의 안목을 신뢰했기에 언젠가는 꼭 읽어봐야겠다고 생각했는데 그게 5년 넘게 걸릴 줄은 몰랐네요. 이렇게 하루 저녁시간이면 완독할 수 있는데 도대체 뭐가 그리 바쁘다고 한국어를 모어로 사용하는 이라면 꼭 봐야할 책을 이제야 읽었는지.

제 올해의 책으로 당연히 올라가야 할 책이네요. 공동 번역자이자 이 책을 쓰신 노마 히데키 교수님의 제자들이신 세 분의 부담이 참 크셨을 것 같고, 그러한 중압감과 소명의식 덕분에 훌륭한 번역으로 읽었습니다.

시험 난이도 변별용이었던 고전문학 수업은 아예 빼고 그 수업시수를 이 책의 내용으로 돌렸으면 할 정도로 한글 사용자들에게 인류의 문화유산으로서 한글과 <훈민정음해례>이 갖는 지적자산으로서의 의미를 잘 전달해줍니다.

언어학은 천재들의 학문이라던데, 한자로 축적된 지식들이 거의 세계관의 전부였던 15세기 시절에 시절에 20세기 수준의 연구성과로 한글을 만들어낸 세종대왕과 집현전 학자들의 의지와 지성이 얼마나 대단한 것인지를 한글과 어순이 갖고 '가나'라는 표기법을 지금도 사용하고 있는 일본어와 비교하여 설명해주시기에 국내 학자는 외려 쓸 수 없는 저작이네요.

한글창제에 대해 극력 반대한 최만리의 논리를 지극히 설득력있게 설명해주는 부분도 인상깊었습니다. 민족주의를 전혀 묻히지 않고도 한글이 왜 인류의 위대한 지적 성취이자 자산인지 깨닫게 해주시는데, 진짜 학자는 이런 사람이라는 걸 새삼 깨닫게 되었습니다.

-------------------------------------------

137쪽

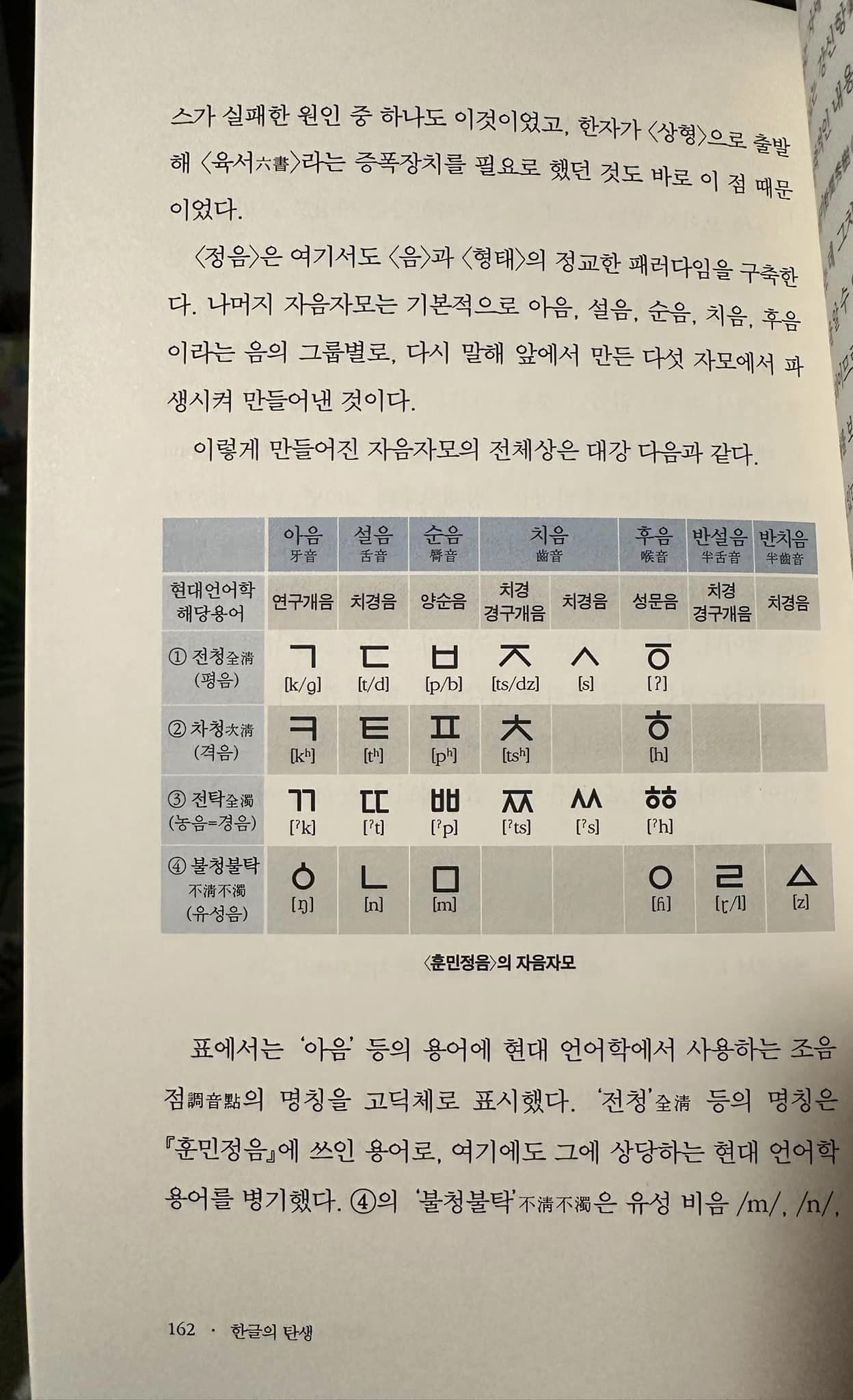

전체적인 전략은 이미 정해졌다. <음>에서 출발할 것. 한자처럼 대상을 <상형>하여 형태를 부여하는 것이 아니라, <음>에 형태를 부여할 것. 그리고 그 <음>, 즉 흘러서 사라져 가는 <언어음>을 구분해 단위를 만들고, 각 단위에 형태를 부여하는 <단음문자>로 할 것. 자음과 모음을 추출해 <자음자모>뿐 아니라 <모음자모>에도 게슈탈트(형태)를 줄 것.

180쪽

<훈민정음>은 음의 평면을 다시 <음소의 평면>과 <음절의 평면>이라는 두 개의 층으로 계층화하여 바라보고 있다.

(중략)

음의 최소 차원에 있는 음소에 하나의 자모를 부여하고, 음소가 합쳐진, 음의 더 고차원적 레벨인 음절에, 자모의 결합체로서 하나의 글자를 부여한다. <음소=자모>를 조합해서 <음절=글자>를 만든다. 이런 방식으로 <단음=음소>의 배열을 나타냄과 동시에 음절이라는 단위의 <외부 경계>뿐 아니라 음절의 <내부 구조>도 나타내는 것이다.

199쪽

<정음>은 음절을 초성, 중성, 종성 그리고 악센트라는 네 가지 요소로 해석하고 각각에 <형태>를 부여하는 사분법(tetrachotomy)의 경지에까지 도달하게 된다. 15세기 정음학의 이러한 인식은 15세기 중국 음운학의 이분법을 훨씬 능가한 것은 물론이고 거의 20세기 언어학의 지평에 이른 것이었다. 세종을 비롯한 이들의 사상은 언어음이 의미와 관여되어 있는 한 그것을 극한까지 <형태>화하려고 한 것이었다.

226쪽

에크리튀르(ecriture)=쓰는 것+쓰여진 것+쓰여진 知

당시 에크리튀르의 모든 것은 한자한문이었다. <지>의 모든 것은 한자한문에서 성립되었다. 그것이 세계의 전부였다.

(중략)

세종 임금이 <정음 에크리튀르 혁명>으로 투쟁한 상대는 왕과는 비교도 안 될 만큼 막강한 상대였다. 그것은 역사가 쓰여지기 시작한 이래로 오늘날까지를 꿰뚫는 <한자한문 에크리튀르>였다. 투쟁의 상대는 바로 역사이며 세계였다. <지>의 모든 것이었다. 역사서, 즉 쓰여진 역사를 펴 보면 알 수 있듯이 거대한 에크리튀르의 역사 앞에서 임금은 시호로 불리고 쓰여지는 몇 글자의 고유명사에 지나지 않는다.

238쪽

최만리 파의 입장은 당대의 지식인들 가운데 압도적인 다수파의 입장이었고 한자한문에 살고 죽어가는 사람들의 존재적 근원에서 나오는 소리였다. 그것은 지식인으로서의 마땅함이었고 상식이었고 자연이었고 이성이기도 하였다. 정통파였던 것은 최만리와 한자한문 원리주의였으며, 세종과 에크리튀르 혁명파가 이단이었던 것이다.

그 충격의 정도를 비유해 보자면, <정음>의 제기는 오늘날 일본어 표기 문자인 가나를 모두 "조지아 문자로 바꾸자", 혹은 "아랍문자로 하자"는 것과 같은 충격이다. 아니 그 이상의 충격이었을 것이다. 본 적도 없는 문자로 그러자는 것이니까요. 게다가 지금까지 쓰여진 적이 없었던 <말해진 언어>를 쓰겠다고 한다.

243쪽

<용음합자> 사상은 한자와는 근본적으로 다른 사상이다. 최만리를 비롯한 사대부들의 공포와 전율은 <정음>의 <용음합자>라는 시스템에 있다.

문자는 옛부터 세포와 같은 존재였다. 살아 있는 세포가 <知>를 만든다. 살아 있는 유기체인 한 글자 한 글자의 漢字, 한 글자 한 글자가 의미를 이루는 한자가 <지>를 만든다. 그러나 <정음>은 세포여야 하는 문자를 분자 단위로 해체해 버린다. 나아가 분자는 원자로 해체된다. 당연히, 분자는 음절이고 원자는 음소이다.

246쪽

최만리를 비롯한 한자한문 원리주의자들은 어떤 의미에서는 세종을 비롯한 정음 에크리튀르 혁명파 이상으로 <정음>의 근본을 꿰뚫고 있었다. 한글 에크리튀르의 압도적인 제압이라는 오늘날의 사태까지도 내다보고 있었던 것이다.

329쪽

붓, 종이, 벼루, 먹 등 문방사우로 상징되는, 문자를 문자로서 성립되게 만드는 <쓰기>의 수련 과정이나 기법은 '어리석은 백성'과는 너무도 거리가 멀었다. 그 수련 과정과 기법이라는 신체성을 거부한다는 것은 거기에 담겨 있는 정신성까지도 거부하는 일이다. 정음은, 붓을 알지 못하는 백성이 나뭇가지로 땅에 끄적이기에 결코 부적합한 문자가 아니었다.

356쪽

문자란, 어떤 것에 대한 이야기의 결과물이다.

(중략)

그런 의미에서 문자란 항상 과거에 이야기된 역사, 히스토리에이다. 문자란 그것을 읽고 이해하는 자에게, 이야기된 무엇인가를 과거에 이야기된 것으로서 읽게끔 하는 것이다.

이에 비해 [훈민정음]이라는 책은, 그것을 펼쳐 읽는 이에게 문자의 탄생이라는 원초 그 자체를 만나게 하는 장치이다. 문자를 읽는 이에게 <읽기>라는 言語場에서 그 문자 자신의 원초를 경험하게 하는 장치인 것이다.

물론 [훈민정음] 역시 과거의 책이며, 과거의 역사이다. 그러나 그 책을 <읽는> 순간 그곳에 나타나는 것은 단순히 과거에 이야기된 역사가 아니다. <음이 문자가 된다>는, <말이 문자가 된다>는 원초가 항상 읽는 이에게 <지금 이곳에서> 사건으로서 생겨나는 역사인 것이다.

'독서일기 > 심리뇌과학' 카테고리의 다른 글

| [디미트리스 지갈라타스/김미선 역] 인간은 의례를 갈망한다(2022) (3) | 2025.01.02 |

|---|---|

| [로이 바우마이스터, 존 티어니/이덕임 역] 의지력의 재발견(2011) (1) | 2024.12.27 |

| [김경일] 마음의 지혜(2023) (0) | 2023.09.16 |

| [조나 레러/박내선 역] 사랑을 지키는 법(2017) (0) | 2022.12.21 |

| [풀러 토리/유나영 역] 뇌의 진화, 신의 출현(2017) (0) | 2020.12.16 |

댓글 영역