고정 헤더 영역

상세 컨텐츠

본문

글 짓는 약사 박한슬님의 <숫자 한국>. 전작 <노후를 위한 병원 없다>처럼 휴대하기 편한 아담한 문고본 사이즈입니다.

2022년부터 현재까지 중앙일보에 꾸준히 고정연재 중인 <박한슬의 숫자읽기>에 기고했던 글들을 활용했는데, 분량이야 두 배로도 늘릴 수 있었고, 단편적으로 호기심을 끌만한 아까운 아이템들(예를 들어, 온라인 데이팅앱 이용 확대와 매독 신규환자수 추세와의 상관관계 등)도 있었는데 그런 것들은 다 뺐습니다.

'오늘의 데이터에서 내일의 대한민국 읽기'라는 표지의 카피문구대로, 한국이란 나라의 미래를 좌우하는 핵심적인 제약조건들을 보여주는 숫자들을 제시하고, 그 숫자가 왜 중요한지, 그리고 그 숫자는 또 한국사회의 중요한 다른 작동방식에 어떤 영향을 미치는지를 먹이사슬처럼 보여줍니다.

제 학부 전공인 사회학은 그리 역사가 길지 않습니다. 1892년 시카고대학에 처음으로 사회학과가 생겼는데 당시 인류학과 위생학도 같이 연구했었다고 합니다. 신생학문이었던 사회학은 미국에서 당시 자연과학의 영향을 받아 양적 연구방법론에 집중했죠.

1929년 12월에 록펠러가문이 헌납한 시카고대학 사회과학연구관 정면 돌출창 아래에 새겨진 '당신이 측정할 수 없을 때 당신의 지식은 빈약하고 불만족스런 것이다.'라는 ‘켈빈의 격언(Kelvin dictum)'이 상징적이죠. 그래서 제 학부시절에도 <사회조사방법론>과 <사회통계>가 몇 안되는 전공 필수과목이었습니다. 이래서, 사회학을 전공해서 직업으로 연결되는 주된 기회 중 하나가 갤럽같은 여론조사기관 취직이었고요.

그런데 사회조사방법과 사회통계는 이제 사회학의 테두리 안에 있다고 말하기 어려워 보입니다. 경제학 등 다른 사회과학 분과에서도 당연하게 갖추다 보니 개별 분과학문 사이즈로 커졌죠.

저자는 약학과 통계학을 전공하셨는데, 저는 이 책을 인구학, 보건의료사회학, 직업사회학 등 여러 사회학 분과 안에서 사회학자들이 현상을 분석하고 착상하는 사례들을 보여주는 사회학 교양서처럼 봤습니다.

제가 이렇게 느낀 이유는, 책 머리에 나오는 저자의 헌정 대상인 '곧 세상과 만날 꿈틀이'가 살아갈 미래의 한국을 생각하고 어떤 사회가 되어야할지 고민을 담아서 재정리했기 때문일겁니다.

(161페이지에 1993년도에 대한 대한 불필요한 수식어가 있던데요? ㅋㅋ 사랑꾼의 위트!)

-----------------------------------------------

70쪽

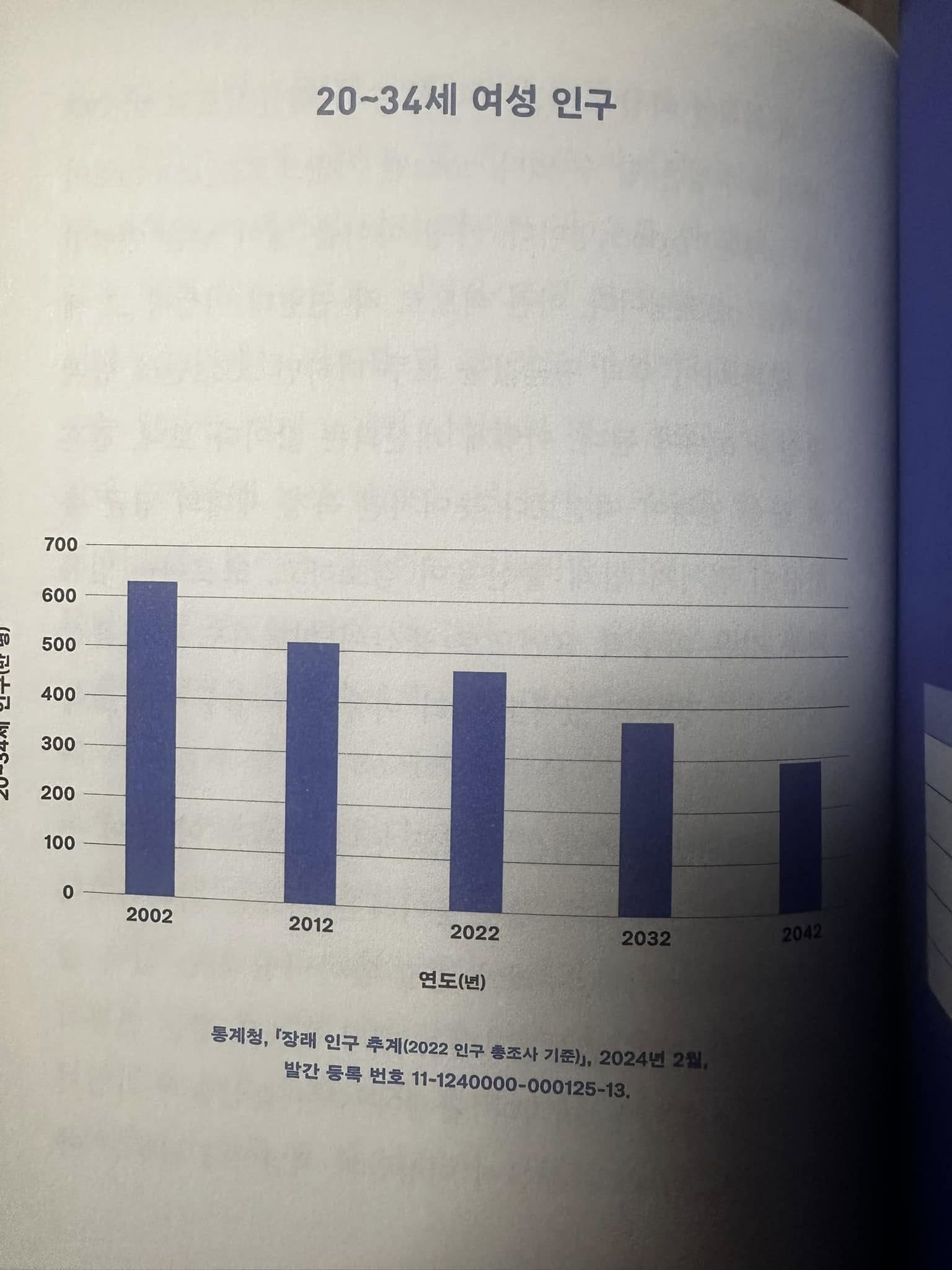

우리나라는 더 낳을 여력을 고민할 단계는 이미 지났다. 결국 우리에게 남은 방법은 태어난 사람을 최대한 잘 활용하는 것 뿐이다.

199쪽

키오스크에 글자 크기를 얼마로 정해야 한다느니, 노인용 버튼을 만들라느니, 음성 안내를 추가하라느니, 노인의 디지털 접근성을 높이기 위해 별도 교육을 하자느니 같은 기존에 실패한 방식은 다 집어치워 버리고, 딱 하나만 확인하자. 노인 100명 정도를 무작위로 불러, 이들이 해당 키오스크를 이용해 5분 안에 원하는 메뉴를 주문할 수 있을 때만 해당 키오스크를 허가해 주면 되지 않냐는 것이다.

237쪽

숫자를 만드는 데는 시간과 돈이 든다. 누군가가 자신의 돈과 시간을 헐어 그런 숫자를 만드는 데 썼다면 거기에는 그만큼의 비용을 지불한 누군가의 의지와 욕망이 있다.

'독서일기 > 사회학' 카테고리의 다른 글

| [양미] 너무나 정치적인 시골살이(2024) (0) | 2025.01.19 |

|---|---|

| [이승윤] 보이지 않는 노동자들(2024) (4) | 2024.12.19 |

| [매슈 데즈먼드/성원 역] 미국이 만든 가난(2023) (0) | 2024.08.13 |

| [양승훈] 울산 디스포피아, 제조업 강국의 불안한 미래(2024) (0) | 2024.04.29 |

| [전혜원] 노동에 대해 말하지 않는 것들(2021) (0) | 2023.01.07 |

댓글 영역